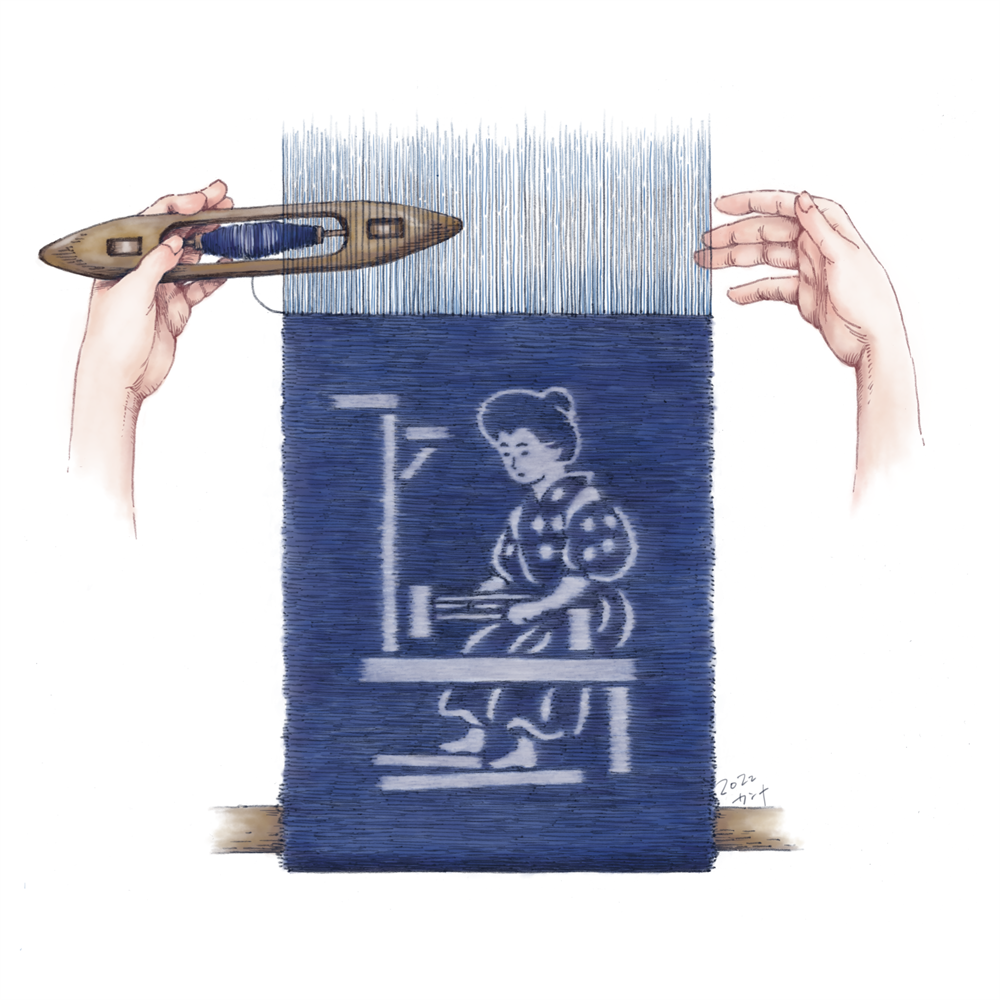

命を織った女たち

かつて倉吉市を訪れた司馬遼太郎は、本書とその著者・福井貞子さんについてこう語っている。

「人が人の世を深く過ごすには、すぐれた人達の感受性にたよるしかない。(中略)(福井氏は)百年以上の単位で文化をたっぷり吸いこめる資質のもちぬしのようである。」(※1)

時代の変遷とともに失われる有形無形の文化が多いなか、緻密な絵絣を特徴とする倉吉絣は、福井さんら現場の織り手や教育者の奮闘により、現代まで伝統のバトンを繋いできた。明治期の倉吉市を中心に、木綿産業に携わった人々の知られざる肉声を取材したこの労作の初版は、1984年。その当時、福井さんがすでに焦燥感を持って仕事に取り組んでおられたのが痛いほどに伝わってくる。

私が古本屋を始めて10年になるが、膨大な古書の海で、たった一人が拾い集められるものはたかが知れている。研究者でも伝承者でもなく、けちな商人に過ぎないが、目の前で失われていく本や記憶を、なす術もなく幾度も見送ったことが思い出された。

文化とは人の命だと改めて思う。封建的社会に酷使されながら、悲哀を藍色の木綿糸に込め、丈夫で美しい布だけを後世に残し死んでいった無名の女たち。灼熱の綿畑を素足で走り回って灌水し、高機(※2)の腰掛けを月の血で染め、家と夫と子のために一生を費やして織った。彼女らの〝命〟が、その末裔として時代の転換期に生まれた福井さんを依代(※3)に選び、この名著を編ませたように思えてならない。

絵絣の凛とした清らかさは、泥中に咲いた蓮によく似ている。

※1=司馬遼太郎著『街道をゆく 27 因幡・伯耆のみち、檮原街道』より抜粋

※2=手織り機の一種

※3=神霊のよりつく代物、神聖な標識

.jpg)