自然史・歴史・民俗・美術工芸に関する資料を総合的に研究し展示する「鳥取県立博物館」。各分野のエキスパートである学芸員が、収蔵品にまつわる〝究め話〟を紹介。あなたの知らない鳥取県のお宝、たっぷり魅せます。

驚きの〝工夫〟が詰まった鳥取固有のカタツムリ

【ヒョットコイトウムシオイガイ貝殻標本】

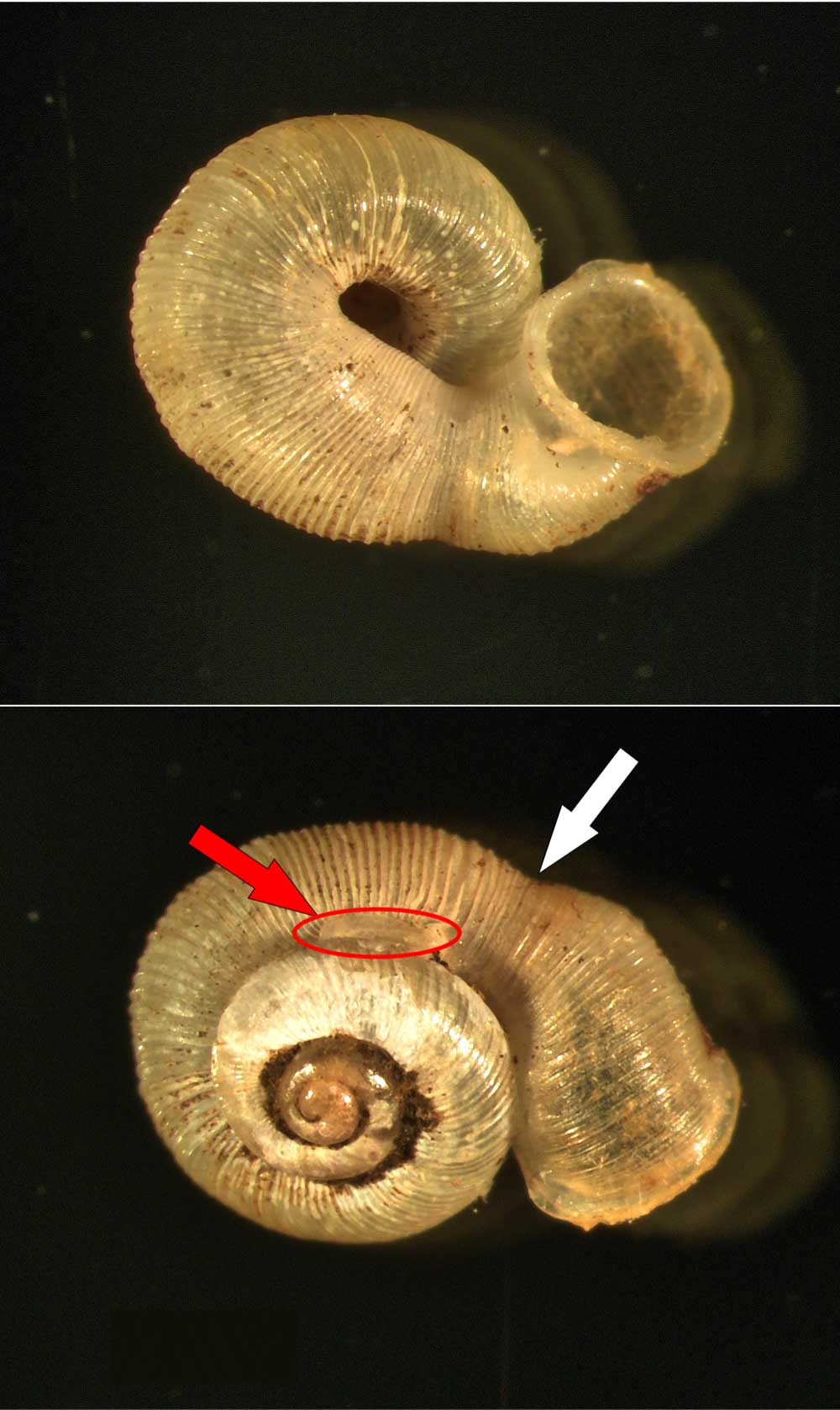

下から見るとまるで〝ひょっとこ〟を連想させる形が特徴の極小カタツムリ「ヒョットコイトウムシオイガイ」を紹介します。

カタツムリは貝の仲間で、陸にすむ巻貝。この貝は直径4ミリ足らずの極小サイズながら複雑な形をしていて、貝殻の一部がくびれ(写真の白矢印)ており、その横にイモムシのような突起(写真の赤矢印・赤丸)が付いています。この突起を「虫様管」といい、殻の上に虫を背負っているように見えることから、「ムシオイ」の名前が付いています。

ムシオイガイ類は、殻の中に体をひっこめた時、殻のくびれのあたりで蓋をします。くびれによって蓋がずれずにぴったり閉じることができ、乾燥や外敵から身を守るのです。呼吸しづらくなりそうですが、そこで活躍するのが「虫様管」です。

「虫様管」は、いわば呼吸孔のようなもの。殻の内部に開く穴があるのに加え、殻の外側に通じる微小なトンネル状の構造ともつながっているので、外気を取り入れつつ、体の水分の余計な蒸発を抑え、寄生虫などの侵入を防いでいるとも考えられています。この小さな体に、驚きの〝工夫〟が込められているのですね。

しかもヒョットコイトウムシオイガイは、鳥取県固有の希少な種類でもあります。国や県の絶滅危惧種にも指定されており、これまでに鳥取県八頭町の2カ所でしか確認されていません。当館ではこれらの小さな貝殻も、重要な証拠標本として大切に保管しています。(写真は2004年に八頭町で採取された個体)

※テキストの流用や写真・画像の無断転用を禁止します。

鳥取県立博物館・主幹学芸員 一澤 圭

ダニからクジラまで、さまざまな動物を担当。専門はトビムシ類という、落ち葉の隙間などで暮らす小さな生き物。