消えゆくふるさとの詩

「昔は良かった」と甘いだけの郷愁に浸るのはあまりにたやすい。多くの人はそれをときおり酒の肴にし、そして忘れる。

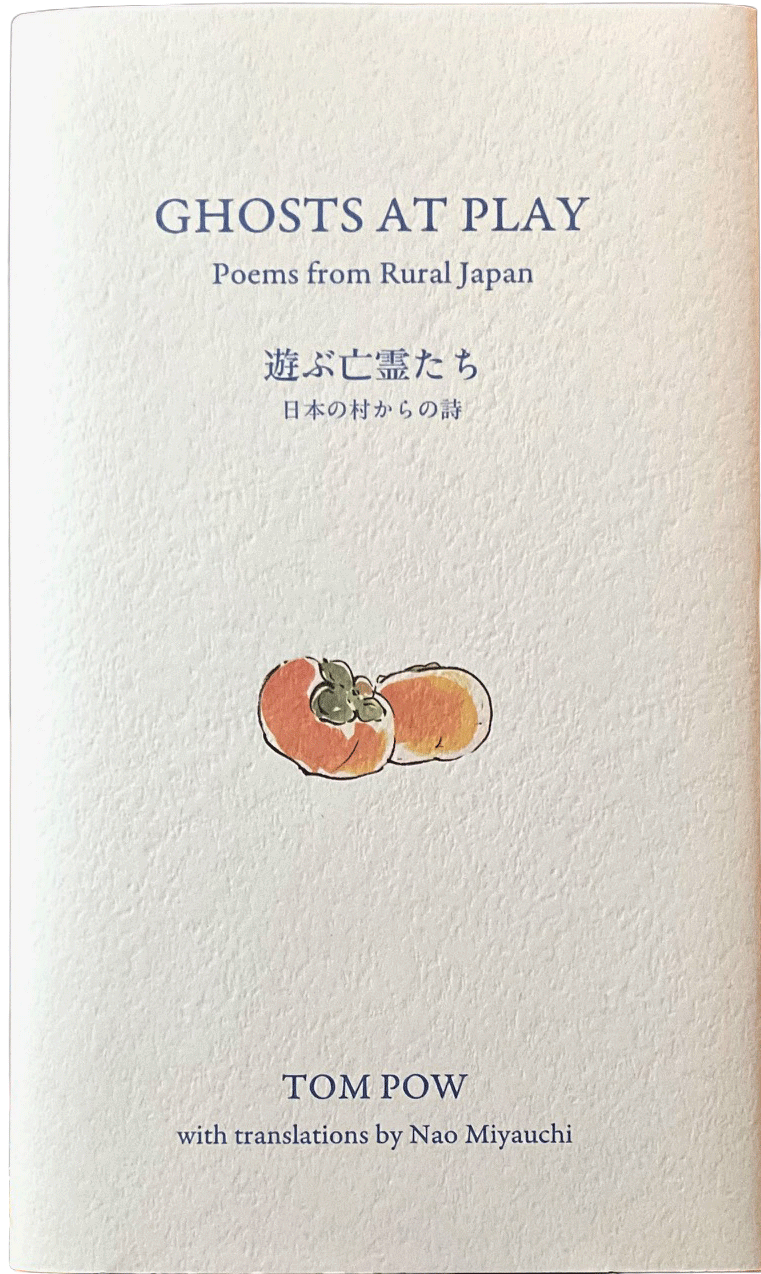

スコットランド生まれの詩人によって、鳥取県の過疎地域への訪問やその住人たちとの対話から紡ぎ出されたこの詩集は、郷愁のむこうに問いかける。なぜ私(あなた)は今ここにいて、身を置く環境に満足できないでいるのか。それぞれのふるさとで生まれ、育ち、考え、そこを去り、邁進してきたはずの道のりの中で、私(あなた)は何を得、喪ったのか、と。

『56年組の親たち』と題された一篇のなかで、ある母親が、都会へ就職する息子たちを見送った過去の日を振り返る。

消えゆく汽車に手を振って

別れを告げたあのとき

まさか自分の未来に そして村の未来に

手を振っているとは思わなかった

私が子どもだった頃、実家の隣の平屋に、おばあさんがひとり住んでいた。時々は私にあめ玉をくれることもあった。気がする。彼女を含む風景はあまりに日常的で、注視したこともなかったので、おばあさんの顔も名前も全然思い出せない。いつしかおばあさんは姿を消し、彼女の小さな家の〝かたち〟だけが、活力たぎる植物たちに侵食され、自然に返る日を待っている。そこが彼女の家だったことを、今、私を含めた何人が覚えているだろう。

姉さん被り(※)のどこにでもいたおばあさん、駄菓子を買ってもらった商店、暇なとき遊んでくれた駐在さん。さよならを言いもせず別れた、〝何の変哲もないふるさと〟を構成していた人と物。それらが静かに消えた今になって、「喪った」と感じてしまう私は、すこし道を急ぎすぎたのだろうか。

※女性の手ぬぐいのかぶり方